02 Stadtentwicklung, Oberflächenbebauung und Bergschäden seit der Förderaufnahme

Die Entwicklung der Ortschaften Oer, Erkenschwick und Rapen zur Stadt Oer-Erkenschwick beginnt mit dem Abteufen des Schachtes Ewald-Fortsetzung 1. Bis zur Förderaufnahme 1904 hat sich die Einwohnerzahl der noch zur Stadt Recklinghausen gehörenden Ortschaft Erkenschwick auf 1.772 bereits mehr als vervierfacht, im wesentlichen bedingt durch die von der Zeche errichteten Wohnheime für Bergleute. Das stetige Wachsen des Bergwerks, das erst um das Jahr 1930 seinen Abschluß findet, spiegelt sich wieder im Anstieg der Einwohnerzahlen der 1926 gegründeten Gemeinde Oer-Erkenschwick. die 1930 schon 16.439 Personen erreicht. Die neuen Bürger der Stadt stammen überwiegend aus den ehemaligen preußischen Ostprovinzen und den südslawischen Gebieten der k.u.k. Monarchie. Sie kommen in der Erwartung, hier eine gesicherte und lohnende Arbeit zu finden, und lassen in der Regel ihre Familien nachfolgen, wenn eine Wohnung in Aussicht ist. Die Wohnungen für die rd. 14.000 zugezogenen Menschen baut die Zeche Ewald-Fortsetzung weitgehend selbst, möglichst nahe der Schachtanlage, um Anmarschwege kurz zu halten und Bergschäden selbst regulieren zu können. Das reichlich zur Verfügung stehende Bauland erlaubt vorbildlich aufgelockerte Bauweise mit eineinhalb- bzw. zweigeschossigen Häusern, getrennten Eingängen und in der Regel auch Gartenland und Stallungen.

Im Zuge der Errichtung der Bergwerksanlage baut die Zeche die auch heute noch die Infrastruktur der Stadt bestimmenden Hauptverbindungsstraßen Erkenschwick-Rapen, Klein-Erkenschwick - Groß-Erkenschwick - Provinzialstraße sowie die Verbindungsstraßen Klein-Erkenschwick - Rapen, Rapen - Datteln, Groß-Erkenschwick - Oer und Klein-Erkenschwick - Oer. Das Bergwerk selbst liegt im Zentrum der entstehenden Siedlungen, deren Straßennetz ebenfalls von der Zeche angelegt und unterhalten wird. Im Jahre 1938 besitzt die Zeche einschließlich "Beamtenhäuser" insgesamt 1.244 Wohnungseinheiten in den Ortsteilen Groß-Erkenschwick, Klein-Erkenschwick und Rapen, die fast alle bis 1930 gebaut sind und auch heute noch den Großteil der Wohnbebauung bilden. Bis 1930 ist die Zeche voll entwickelt. Trotz einer Bauzeit von über zwanzig Jahren sind die mit Backsteinklinkern erstellten Gebäude einheitlich im Stil der späten Gründerjahre gehalten.

1909 wird eine Straßenlinie nach Recklinghausen, 1913 eine weitere nach Datteln eröffnet. Diese ermöglichen den Beschäftigten einen günstigen Arbeitsweg bis in die 60er Jahre.

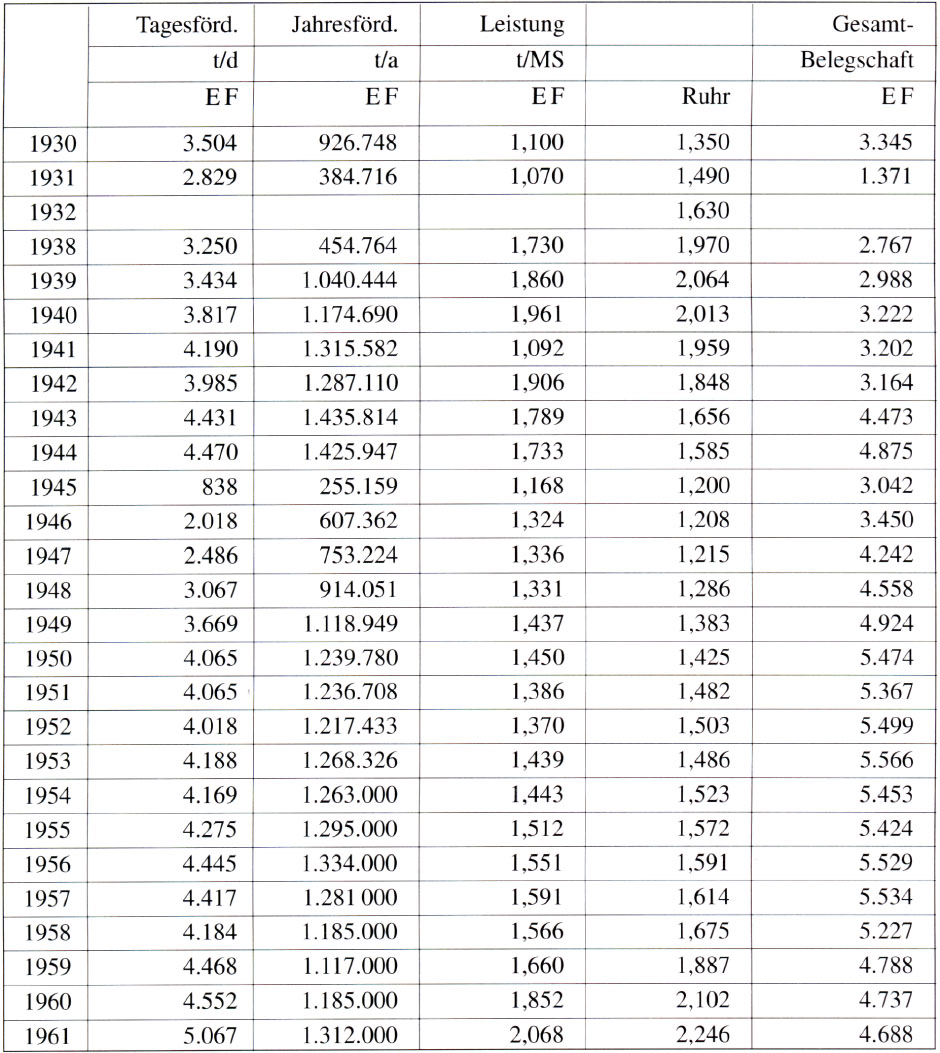

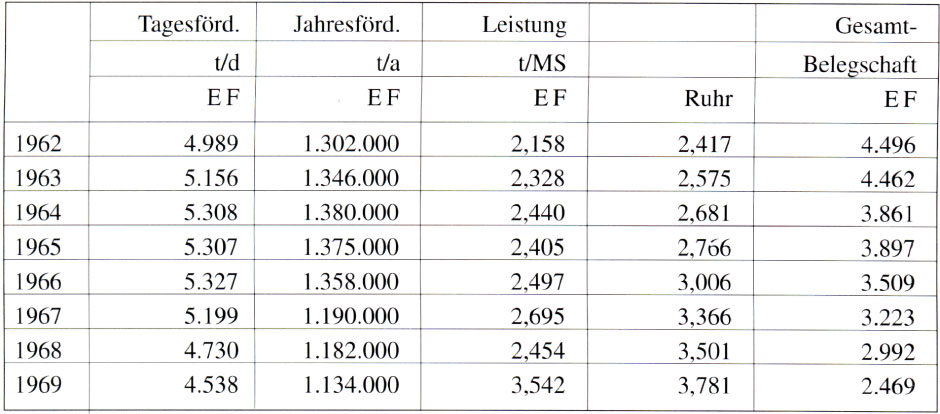

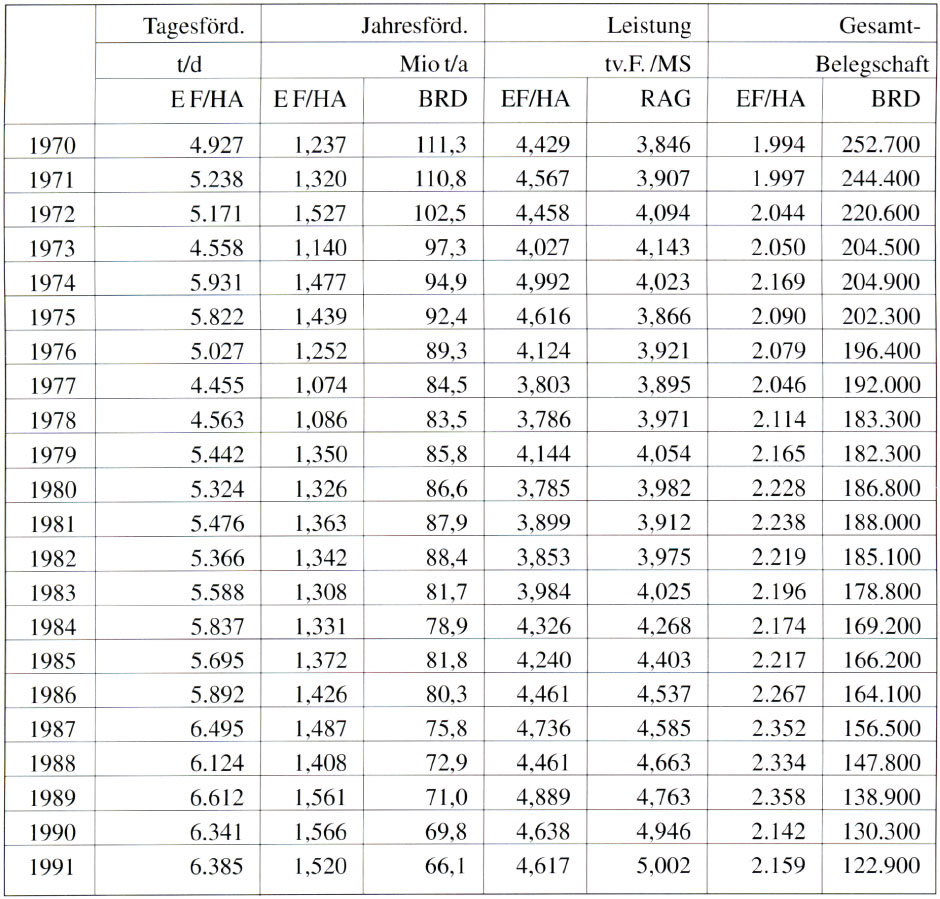

Als Folge der Stillegung 1931 nimmt die Bevölkerung wieder ab - 1931 um rd. 400, bis 1938 um rd. 600 Menschen. Erst mit der Wiederaufnahme des Abbaus 1938 tritt eine Erholung ein, 1945 hat die Gemeinde schon 17.848 Bewohner. Bis 1955 steigen Belegschaft (5.500) und Bevölkerung (21.670) noch einmal kräftig an. Durch Beendigung des Abbaus im Ostfeld Anfang 1969 gehen 500 Arbeitsplätze verloren. Seither wird die Bebauung kaum noch durch den Bergbau bestimmt. Während die insgesamt vom Bergbau mit Nebentrieben angebotenen Arbeitsplätze bis 1978 um 50 % auf 2500 abnehmen, wächst die Stadtbevölkerung weiter. 1978 zählt die Stadt bereits 4.000 Beschäftigte, die nicht mehr im Bergbau tätig sind. Die Stadtentwicklung löst sich von der rückläufigen Belegschaftsentwicklung, die sich aus weiterer Rationalisierung ergibt, und entfaltet ihre eigene Dynamik.

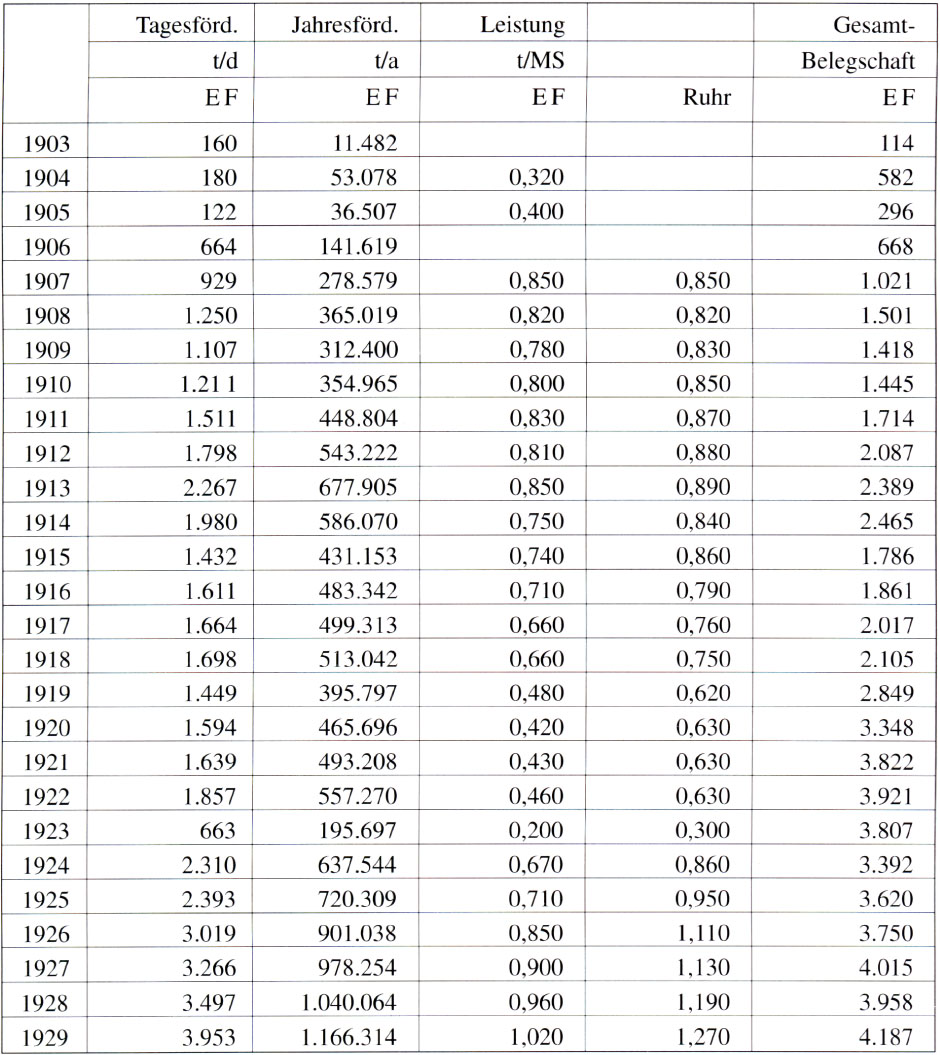

Vom Bergwerk Ewald-Fortsetzung werden zwischen 1903 und 1978 in 68 Förderjahren rund 59 Millionen Tonnen Kohlen gehoben. Über die Zeitabschnitte gewogen ergibt sich eine mittlere Feldesgröße von rd. 16,2 qkm und eine Ausbeute von rd. 3,6 t Kohlen je qm Grubenfeld. Allgemein rechnet man im Ruhrbergbau mit etwa 10 Tonnen Kohlenvorrat je qm Grubenfeld. Bis zur 800-m-Sohle werden überwiegend Gaskohlen, unter dieser Sohle überwiegend gut verkokbare Fettkohlen abgebaut.

Aus der Abbautätigkeit ergeben sich Bergschäden an Gebäuden, Versorgungseinrichtungen und Landwirtschaft, die jedoch lange nicht das Ausmaß anderer Städte annehmen. Bis 1950 wird überwiegend Versatz eingebracht, der Bergschäden niedrig hält. Über Schwerpunkte des Abbaus in flacher Lagerung entstehen dennoch Gesamtabsenkungen um 7m, in Stadtteilen, die aber erst relativ spät besiedelt werden.

Spitzenwerte im Ruhrgebiet liegen bei 20m Absenkung innerhalb von 10 Jahren.

Nur die schon vor 1930 im Bereich Stimbergstraße, Kiesenfeldweg, Westerbachstraße, Horneburger Straße, Voßacker und Lindenstraße erbauten Häuser geraten mehrfach unter Einwirkungen des Abbaus aus der flachen Lagerung. Lediglich an vor 1940 gebauten Häusern in Reihenbauweise mit Tordurchfahrten ohne Trennfugen entstehen starke Schäden; drei Häuser an der Horneburger Straße werden abgebrochen. Die Bebauung mit Wohnsiedlungen und Industrieanlagen im Süden Erkenschwicks setzt erst nach 1967 ein und ist vom Abbau nicht mehr sonderlich betroffen. Die Stadt nutzt für ihre Siedlungspolitik die Prognosedaten des Bergwerks.

Zonen der steilen oder halbsteilen Lagerung zeigen deutlich weniger Schäden, weil hier geringe Frontlänge und langsamer Abbau vorherrschen, soweit sie nicht wegen Kleintektonischer Störungen unbauwürdig sind. Nennenswerte Bergschäden treten nicht auf. Einen Sonderfall bildet eine Zone entlang des Bickefelder / Dattelner Sprungs, einer großen Verwerfung im Karbon, an der einseitig besonders intensiv Abbau betrieben wird. Beispiel ist die Clemens-Höppe-Schule im Ortsteil Rapen, an der sich Zerrungen aus den Abbau von fünf Flözen auswirken. Erst Baumaßnahmen, die weit über das allgemein geforderte Maß hinausgehen, bewirken, daß weitere Schäden nicht mehr auftreten.

Bergschäden an Versorgungsleitungen und an den Vorflutern sind insgesamt unbedeutend. Erforderlich werden geringfügige Regulierungen, Vertiefungen bis 3,7m und Verschwenkungen bis 30m.

Landwirtschaftliche Schäden entstehen durch stauende Vernässungen im Bereich der Hauptsenkungen. Daß die Schäden nur gering sind, liegt an dem relativ großen Abstand zum Grundwasserspiegel von rd. 5m, an der guten Bodendurchlässigkeit und an dem rechtzeitigen Dränieren auf Veranlassung des Bergwerks.

Wo in einzelnen Fällen durch Bergbautätigkeit meist 10m tief angelegte Brunnen in landwirtschaftlich genutzten Bereichen trocken gelegt werden, veranlaßt das Bergwerk den Anschluß an das Leitungsnetz des Versorgungsträgers. Da dieser erheblich bessere Wasserqualität liefert, kann man sich in der Regel schnell einigen.

Insgesamt liegen die Gründe für die vergleichsweise niedrigen Bergschäden in dem geringen Kohlenvorrat, dem mit 600m schon mächtigen Deckgebirge, dem relativ großen Grubenfeld und der die Abbauschwerpunkte vermeidenden Bebauung.

Bis 1930 hat der Bergbau entscheidend zur Veränderung der Landschaft durch die Ausweitung von Siedlungs- und Industrieflächen beigetragen. Die Stadt muß in rund zwanzig Jahren der Bergbaustagnation rund 2.500 Arbeitsplätze ersetzen. Die Ansiedlung von vollwertiger Ersatzindustrie bestimmt seit 1965 den Gang der Oberflächenbebauung in Oer-Erkenschwick.

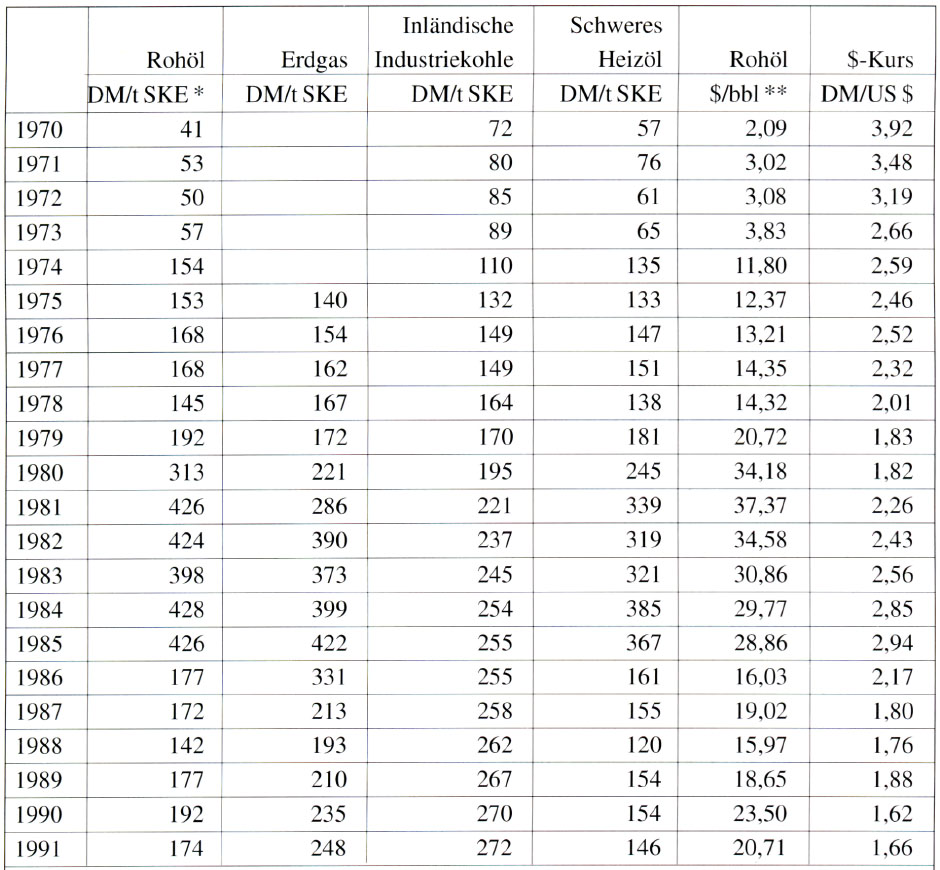

* Quelle: Statistisches Bundesamt

** Umrechnungsfaktor: t>bbl: 7,33 bbl/t

Importpreise frei Grenze Bundesrepublik, Quelle: Statistisches Bundesamt

Preise für industrielle Verbraucher

Quelle: Gesamtverband des Gesamtdeutschen Steinkohlebergbaus

- Aufrufe: 11927